La noche era oscura, negra como la sombra de mi enemigo. Sentía un frío que me recorría toda la espalda hasta la nuca; sonaba la voz fría y hueca de un individuo que parecía emitir desde el fondo de un pozo seco, me apuntaba con un revolver amenazándome en un idioma que no entendía. Escuchaba sus pasos cerca, cada vez más cerca, un sombrero negro de ala media y de fieltro manoseado le proyectaba una sombra sobre la cara que no permitía ver sus ojos; no podía averiguar si sus intenciones eran firmes, pero por el tono severo comprendí que mi vida corría peligro. Le respaldaban varios amigos ocultados por la penumbra.

Además de la voz seca de mi contrincante, se escuchaba de fondo música y eso me extrañaba; era una calle desierta con casas sin ventanas. Toda mi atención estaba centrada en mi mano derecha, estaba calculando cómo podría desenfundar mi arma del cinto para defenderme y ser más rápido que mi contrincante. Empecé a sudar cuando la música intensificó su volumen, la garganta me picaba y tenía sed. ¡Muchísima sed!

El arma de mi enemigo era negra, todo era negro; sonó un solo disparo como un trueno ensordecedor y pude apreciar cómo la bala recorría el espacio que nos separaba hasta atravesar mi pecho. En ese momento desperté sobresaltado; me había dormido en el sillón viendo una película en versión original de cine negro polaco, y por eso todo lo que estaba escuchando me parecía real. La voz del actor se me había metido en la cabeza. Ahora comprendía lo de la música. Bebí un vaso de agua bien fría y esa pesadilla me recordó a otro oponente real al que hube de enfrentarme en un bar de Marsella.

Estaba de vacaciones con unos amigos, habíamos bebido varias pintas de cervezas en un pub irlandés y sonaba la música de Van Morrison cuando empezó una pelea medio en broma de unos tíos que parecían marineros rusos recién desembarcados. Entre gritos y empujones acabaron tirando al suelo mi cerveza que estaba a punto de saborear. Como soy de carácter justiciero le pedí educadamente que se disculpara y que me pagara otra, le hablé en francés, no entendió o no quiso entender y me invitó con un gesto a salir a la calle a solucionar nuestras diferencias. Acepté. La pelea se iba a desarrollar en un callejón poco iluminado; aquel individuo tenía la tez oscura, una cicatriz le atravesaba la frente, el ojo izquierdo era más grande o más abierto que el derecho y además no tenía parpado.

Me amenazaba parloteando palabras en un idioma ilegible, estaba seguro de que eran insultos por los gestos de sus puños; yo era más alto que él pero mucho más flaco. A mí me habría gustado ser un tío bajito como mi padre para pasar desapercibido, pero heredé la altura y el cuerpo desgarbado de mi abuelo. Mi oponente era corpulento como un oso y cada uno de sus brazos peludos abultaba más que mi cuerpo entero.

Sacó del bolsillo una navaja enorme y entendí por las señales en su rostro que tenía muy poco que perder; nos rodeaba gente que estaba deseosa de sangre y se me ocurrió una idea para defenderme sin tener que pelear: Me planté con seguridad en el centro y le pedí a mis amigos que se separaran un poco. “Que no os salpique”, les dije, y empecé a amenazarle en español con acento de Yecla imitando a mi abuelo, sin ninguna ese, masticando las palabras, sin prisas, pero elevando el volumen y con unas frases que fueron definitivas : “Te voy a arrancar las tripas hijo de puta y me voy a hacer unas pelotas con ellas”. “Ven pa’ca cociolero de mierda que me voy a merendar tus huevos”.

El tono, el acento y esas palabras tan sonoras le debieron acobardar, es verdad que me saqué un bolígrafo dorado del bolsillo que brillaba tanto como su navaja y noté que eso le desconcertó y como debió pensar que era un arma peligrosa se achantó. Sus amigos se empezaron a preocupar, lo sujetaron por los hombros y se lo llevaron; antes de irse me gritó como una fiera desesperada, pero se lo llevaron.

Yo permanecí firme en medio del callejón mirando fijamente sus espaldas, desafiante como un gladiador, con los brazos y las piernas abiertas; me acompañaban dos amigos franceses más bien cobardicas que no se atrevieron a respirar hasta diez minutos después cuando tomándonos unas cervezas, les dio un ataque de risa floja, mientras me preguntaban qué le había gritado al energúmeno. Yo, disimulando el temblor de mis rodillas, les dije que era un grito de guerra español y que con ese grito echamos a los gabachos de España. Nos reímos los tres a gusto y desde entonces, procuraba salir en las noches de copas con mi bolígrafo metálico en el bolsillo.

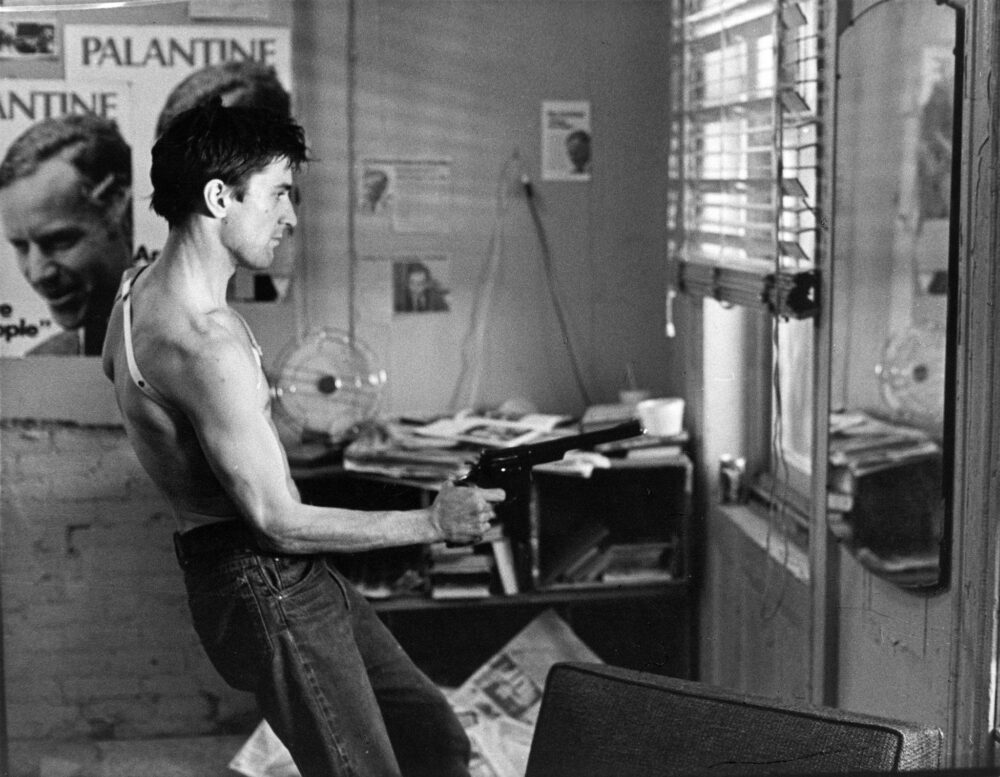

Y como Robert De Niro en Taxi Driver, ensayaba frente al espejo y me decía a mí mismo frases rotundas en español: ¡Te voy a rajar la barriga y me voy a comer los entresijos! o ¡te voy a retorcer el mondongo y me voy a merendar tus entrañas! O una que escuché de niño cuya imagen me impactó: ¡Te voy a sacar los ojos y te voy a mear en los bujeros! Intentaba que las frases fuesen ricas en jotas y me gustaba ese aire de español duro.

En esa época empecé a entrenar en un gimnasio e hice de sparring para un boxeador profesional. Era muy joven y la testosterona me rebosaba. Mi padre decía que las palabras siempre ganan a los puños y años más tarde aprendí de mi entrenador, que la mejor defensa es una retirada a tiempo. Creo que salvo cuando era niño y nos apedreábamos por la Molineta, no he vuelto a ejercer la violencia física. Y es que he tenido la suerte de aprender un español recio y de adjetivos robustos y he heredado una voz áspera, como de cemento mal amasado y eso, unido a mi nariz rota, ha frenado siempre a mis contrincantes.